Geschichtliches

In der Cueva de la Arana bei Valencia (Spanien) wurde 1911 eine Felsmalerei entdeckt, die bezeugt, dass im europäischen Raum seit der Jungsteinzeit Honig von wilden Bienenvölkern geerntet wurde.

Als der Mensch vor Jahrtausenden die Süssigkeit und die Heilkraft des Honigs entdeckte und das Wachs

zu verschiedenen Zwecken benutzen lernte, fing er an, die Bienen, ihr Wesen und ihren Bau zu studieren.

Dies tat er, um auf möglichst leichte Art zu Honig und Wachs zu kommen.

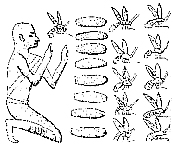

Schon 4000 v.d. Zeitenwende gab es im alten Ägypten nachweislich Bienenhaltung in Tonröhren. Den Wert des Honigs, der übrigens nur Pharaonen und wohlhabenden Leuten vorbehalten war, wog man damals mit Gold auf. Überlieferungen zufolge wurde der Diebstahl von Honig bei den Ägyptern mit dem Tode bestraft. Ausgrabungen bewiesen, dass Honig ein fester Bestandteil von Grabbeigaben war. Auch Propolis und Wachs spielten bei der Einbalsamierung von Mumien eine wichtige Rolle.

Altägyptische Darstellung eines Imkers mit Röhrenstöcken.

Wandzeichnung aus dem Grab von Pa-bu-Sa 630 v. u. Z.

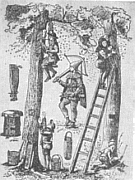

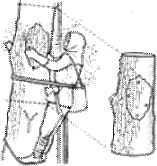

Im deutschsprachigen Raum, damals Germanien genannt, hiessen die Imker “Zeidler“. Die mittelalterliche Zeidlerei erforderte ein hohes Maß an Kletterkunst, da Bienen vornehmlich in hohlen Bäumen hausten. Das brachte ihnen beim gemeinen Volk Respekt und Anerkennung ein. Der Zeidler war verpflichtet, Kaiser und Reich zu dienen, was ihm das Recht zum Tragen der Armbrust gab. Die Armbrust hatte aber auch noch eine andere Aufgabe. Zur damaligen Zeit streiften noch viele Bären durch unsere Wälder. Sie machten sich natürlich an den mit Bienen besetzten Bäumen zu schaffen, um an den süssen Honig zu gelangen. Die Zeidler schützten selbstverständlich ihre Bienen und manch ein Bär musste dabei sein Leben lassen. Um schneller an den Honig zu kommen und vor allem ohne gross die Bienen zu stören, hackte man eine Öffnung in den Baum, diese verschloss man nach der “Ernte” wieder mit Rindenstücken.

Für einen Zeidler muss es ziemlich beschwerlich gewesen sein, in “luftiger” Höhe schwere

Honigwaben zu ernten. Stürzte so ein Baum um, sägte er kurzerhand das Stück in dem das

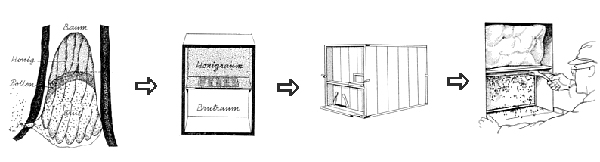

Bienenvolk saß heraus und stellte das Stück in der Nähe seiner Wohnung wieder auf - die

Klotzbeute entstand. Der Name “Beute” stammt aus dem Altdeutschen und heisst soviel wie “Bienenbaum”, der Ursprung der heutigen Imkerei. Jetzt war es möglich ohne halsbrecherische

Kletterei an Honig und Wachs zu gelangen. Es entstand die Hausbienenzucht. Es war nur eine

logische Konsequenz diesem Umstand gerecht zu werden und eine für beide Seiten

angenehmere Imkerei zu schaffen.

In dieser Zeit wurde in der Lüneburger Heide die erste künstliche Bienenwohnung erfunden: der Lüneburger Stülper. Ab dieser Zeit gab es kein halten mehr, eine Erfindung nach der anderen wurde getätigt. Findige Köpfe wie Dr. Johannes Dzierzon (1811-1906) und August von Berlepsch (1815-1877) entwickelten diese Form der Bienenhaltung weiter, z.B. durch den Einsatz von Stäbchen als Wabenoberträger und die Vervollkommnung bis zum beweglichen Rähmchen. Aus dem “Stabilbau” (Strohkorb) wurde der “Mobilbau” (beweglich), unsere heutige Beute.

Öffnet man eine Klotzbeute, so ist zu erkennen, dass unsere Honigbienen ihren Wabenbau immer nach bestimmten Regeln ausführen. Im unteren Bereich, nahe dem Flugloch, befindet sich das Brutnest mit den Pollenvorräten. Über dem Brutnest, weit entfernt vom Flugloch und damit geschützt vor Räubern - die Honigvorräte. Diese Wohnbedingungen bzw. Anordnung von Brut und Honig hat der Mensch in Form einer Beute künstlich nachgeahmt.

Honig isst wer's versteht,

wenn's um's Wohlbefinden

geht!

Drum stets beim Schenken

an den honig denken!

Bruno Huber (Imker)

Eichgasse 10

5607 Hägglingen